整体整骨院が選ばれるワケ

2018.11.27

こんにちはー( ^∀^)

今日は、なぜ体が痛い!!辛い!!という患者様は

鍼灸院、マッサージ院などよりも整骨院に通われることが多くなっていってるのでしょうか?

整骨院は保険証を使って保険で治療を受けることができる。

というのが大きな理由なのですね!!!!

あとは、、、、今時ネット社会と言われて携帯やパソコンなどネットを開くことが多くなってきていますよね。

「痛い 治す」などで検索をかけると鍼灸整骨院や整骨院がよく上がってくる項目が多くあるのも現実かもしれません!!!

他には整骨院に通っていた人が痛みが治ったことでテレビや雑誌にも取り上げられていることも選ばれる理由ですね!!!

一番大きな理由になるのは、みなさんもお分かりかと思いますが、一つの駅周辺や住宅地の中にたくさんの店舗があり、痛くなれば病院か整骨院にかかるという患者様が多くなったようです!!!!

本当に整骨院の数も増えてきたことにより皆様の身近なものにもなってきているように思えます!!!

病院では、先生がしっかり診てくれない、診てくれても加齢や運動不足などという事だけで済まされてしまう。

しかし痛みが続くことからネットや歩き回りしてやっと見つかったのが整骨院っと多く居るようです!!!

特に鍼灸院やマッサージ院だと鍼灸ってなんだろう?

っていう患者様や

鍼はやったことないけど、痛そうだし怖いから嫌だ。

お灸は熱くて火傷してしまう!!

という、患者様などもいてイメージだけでやらないという人も。。

ましてや、保険も効かないんでしょ!?

っていう患者様やマッサージ院はマッサージしかしてくれないんでしょ!?

って言う患者様も多くいるようですね。

それなら保険で治療してくれて電気治療なども施してくれる。

そんな整骨院の方が痛みも辛さもとってくれるなら整骨院に行ってみよう。

って患者様もとても多くいますね!!!!

当院では、保険内治療で

●姿勢の確認 ●手での治療 ●電気治療 ●ウォーターベット

●脊柱骨盤矯正 ●トレーニング ●超音波治療

など、さまざまな方法で、一人一人にあった治療法を探します。

鍼灸治療も自費治療で行うと高くなってしまうものも、かかりつけの病院やこちらが提携しているクリニックのお医者様の同意書があれば保険適用で治療を行うことができます。

当院は保険治療内で骨盤の矯正もやってます!!!!!

当院では年末に向けて体のメンテナンスや年明けにスッキリしていただくためにもイベントやキャンペーンもやっております!!!

当院は保険を取り扱って治療が受けやすくなっていますので是非とも体の不調や痛みが続いている方、突然痛みが出た方は是非とも当院までご相談ください。

整体院選びで失敗しない方法とは?

2018.11.20

整体院選びで失敗しない方法とは?

最近は一つの町の中に

・整体院

・カイロプラクティック

・マッサージ

・リラクゼーション

など、いろいろなところがあって迷ってしまいますよね。

「疲れた体や痛みを少しでも楽にしたい」と、お悩みの方が多くおられます。

好みの違いというものもありますが、整体院選びで失敗しない方法をお伝えしたいと思います。

たくさんある整体院の中から、あなたにあうところを見つける参考にしてもらえたら嬉しいです。

✳️まずは自分の気持ちを知る✳️

わかりやすくは、治療系とリラクゼーション系の2つに分けられます。

もちろんどちらも施術する所もありますが、大体どちらかに力を入れています。

まずは、自分の気持ちを知っていきましょう。

「辛いところを治したい」のか「リラックスして癒されたい」のか見極めることが、最適な院を見つける絶対条件になりますね。

例えば、

●治したいのに気持ちいいだけの施術だった。

反対に、

●気持ちよくリラックスしたいのにボキボキと施術された。

どちらもあまり満足出来ていないのではないでしょうか。

なぜなら、自身の求めているものとサービスが違ってしまっているからです。

最近は両方の施術を上手く取り込んでいて、とんでもない不満はないでしょうが大満足にもならないですね。

ですからよけに整体院選びで迷ってしまう事が増えていますね。

✳️清潔な環境ですか?✳️

自分の気持ちを知り、自分の求めている整体院を見極めたら、

それぞれの院内状況を比較してみましょう。

まずは見た目ですね。

言うまでもなく清潔な環境は大事なことですね。

他の人が受け終わったままのところに、そのまま案内されるようなことはまずないと思いますが、院内の様子をざっと見るだけでもその院の方針がわかると思います。

季節ごとの飾りなど、気配りが出来ているかなどもわかりやすいですね。

✳️今の身体の状態をきちんと説明してくれますか?✳️

話をしっかりと聞いて、具体的にどこがどう悪くなっていて、どうすればよいのか丁寧に説明してくれるところを探しましょう。

これから大事な身体をまかせるのですから、この問診はとても大事なことです。

自分ではわからないことも多いですからね。

✳️施術の説明や疑問点をお話してくれますか?✳️

何も説明をせず、いきなり施術を始めるところもなかにはあるようです。

しかし自分の身体なのですから、わからないまま施術を受けないようにしましょう。

質問に答えてくれないなど、コミュニケーション力のない施術者に施術を受ける事は不安になりますよね。

難しい内容の説明でも、伝えようとしてくれる思いや努力はその人を表します。

わかってから受けると安心感がありますよね。

出来ればそんな人にみて貰いたいですね。

✳️日常の予防方法やアドバイスなどしてくれますか?✳️

今の状態から判断して施術をしてもらい、身体はスッキリしたかもしれません。

しかし、これからまた日常生活をおくるうちに同じ状態に戻ってしまい繰り返してしまうものです。

例えば、仕事中や家にいてるときに出来るストレッチ方法、歩くとき・座るときに気をつけたい姿勢など、予防方法をアドバイスしてくれたら、親身になってくれている気がして嬉しいと思いませんか?

別にアドバイスでなくてもいいのです。

自分のことを気にかけてくれるその気遣いが大事なポイントです。

✳️患者様の意見を取り入れてくれていますか?✳️

常にお客様のニーズに合ったサービスが提供ができるように努力している院もあります。

アンケートなどの有無や、掲示板など、お客様の意見を反映するようなものは、ありますか?

是非一度チェックしてみてください。

✳️ホームページなどで情報や口コミを公開していますか?✳️

ホームページの有無だけではなく、そのサイトの分かりやすさや、口コミの内容も、IT化の進んだ現在は判断材料の一つとして見られています。

アクセスや価格、予約や問い合わせなど、わかりやすく公開されているか一度調べてみましょう。

✳️施術がパターン化していないですか?✳️

初めて行って悪くなかったと思ったら、次の段階です。

最初の患者様はお互い気を張って接するので、本当の良さが分かりにくいこともあります。

特に施術がワンパターン化ではなく、身体の症状にあった施術を行なってくれるかどうかは何度が通ってみないと分からないこともあります。

✳️「また来たい」と思えましたか?✳️

これが、一番大事ですね。

いろいろと書かせていただきました。

それらすべてを集約したものが「また来たい」と思えたかどうかだと思います。

理由はみなさんそれぞれだと思いますが、「また来たい」と思える院を一日でも早く見つけられることを願っています。

ほっと整体整骨院では、姿勢分析をし、説明させて頂いてから

一人一人にあった治療をさせて頂きます。

何かわからないことなどあれば、何でもご相談くださいね((o(^∇^)o))

女性のお悩み お腹周りを整体でスッキリ!!

2018.10.31

*女性のお悩み お腹周りを整体でスッキリ!!*

下っ腹が前に出てしまう「ぽっこりお腹」が気になるという方は多いはず。

中には、「肥満という訳でもないのに、なぜだかお腹だけがぽっこり出ている……」という方もいるのではないでしょうか。

「ぽっこりお腹」になってしまう原因は、単にお腹周りに脂肪がついているから、という理由だけとは限りません。他にもいくつか原因があり、その原因によって選ぶべき解消法も異なるものです。そこで今回は、ぽっこりお腹になってしまう原因と原因別の解消法です。

ぽっこりお腹になってしまう原因ぽっこりお腹になってしまう主な原因を紹介します。どれか1つが原因でぽっこりお腹になっているというよりも、複数の原因が重なり合っていることがほとんどです。

ぽっこりお腹の原因

○腹筋が衰えている

○骨盤が歪んでいる

○便秘になっている

○皮下脂肪・内臓脂肪がついている

○姿勢が悪い

腹筋が衰えている

当てはまる人の特徴

・運動不足である

・お腹に力を込めても感触がやわらかい

・座る時に背もたれがないと辛く感じる

・お腹のふくらみの頂点がへその下にある

・背中が丸い

・肩や首が前に出ている(猫背)

・前屈みの姿勢でパソコンやスマホを見る時間が長い

最初に挙げられる原因は、「腹筋の衰え」です。

より詳しく言うならば、お腹の前面についている「腹直筋」や脇腹の「腹斜筋」、腹部のインナーマッスル「腹横筋」といった筋肉が衰えていることで、内臓が下がりお腹が出てしまっていると考えられます。

腹筋は「内臓の位置を保つ」という働きを担っています。

そのため、腹筋が衰えると、支えを失った内臓の位置が本来よりも下がってしまい、結果的に下腹がぽっこり出てしまうという訳です。

また、内臓の位置が下がると、内臓の働きが鈍くなり、腸内にガスが溜まりやすくなったり、代謝が悪くなったりする可能性もあり、結果的に便秘や肥満に繋がるケースもあります。

腹筋が衰えてしまう理由としては、単に運動不足ということもありますが、デスクワークやスマホ利用の時間が長く、腹筋が使われない前屈みの姿勢が常態化してしまっていることも理由の1つとして考えられます。

「猫背でかつお腹がぽっこりしている」という方は、腹筋とついでに背中の筋肉も衰えている可能性があるため、筋トレをして筋肉を鍛える必要があります。

あなたにあったトレーニング方法をご提案させて頂きます。

・足を組む癖がある

・デスクワークなどで長時間座っていることが多い

・左右どちらか片方だけに荷物を持つことが多い

骨盤の歪みによって、内臓が下りてきている可能性があります。

腹筋の衰えと同様に、骨盤の歪みも内臓下垂を招く要因の1つになります。

骨盤が歪んでしまう原因は様々で一概には言えませんが、「足を組む」「左右のどちらかの肩にばかりバッグをかける」などの生活習慣が原因にあることもあります。

とはいえ、何の知識もない人が自分の骨盤が歪んでいるかどうか判断するのは難しいもの。

「骨盤が歪んでいるのかも……」と心当たりがある方は、歪みをチェックしてみましょう。

骨盤の歪みをチェックする姿勢分析を行い、診断結果に応じた治療を提供させて頂いております。

便秘になっている

当てはまる人の特徴

・下腹を触った時に感触が固い

・お腹が張っている感じがする

・オナラの臭いがきつい

「便秘」や「腸内にガスが溜まっている」ことが原因で、お腹がぽっこりと出てしまうことがあります。

便秘やガス溜まりになってしまう背景には様々な要因がありますが、主な原因として挙げられるのは「腹筋の衰えによる腸のぜん動運動の鈍化」や「腸内環境の乱れ」など。

運動不足気味の方は腹筋を鍛える筋力トレーニングに取り組み、「野菜をあまり食べない」「脂っこいものを食べることが多い」などの方は食生活の改善に取り組みましょう。

冷えなどからもなりやすいものですが、お灸などでも改善出来ますよ。

皮下脂肪や内臓脂肪がついている

当てはまる人の特徴

・腹筋に力を入れた状態でお腹を摘んだ時に、脂肪を摘める(皮下脂肪)

・お酒が好き(内臓脂肪)

・洋ナシ型体形になっている(皮下脂肪)

・健康診断で体脂肪率が高いと言われた(内臓脂肪)

お腹周りに体脂肪が付くことで、ぽっこりお腹になってしまうパターンです。

お腹周りはもともと脂肪がつきやすい傾向にありますが、体脂肪は主に「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2つに大別され、一般的に女性の場合は皮下脂肪が、男性の場合は内臓脂肪が付きやすいと言われています。

皮下脂肪と内臓脂肪の違い

皮下脂肪:女性に付きやすい。お腹を触った時に掴める。内臓脂肪と比べると落とすのが難しく、運動と食事によるダイエットを行って落とす必要がある。

内臓脂肪:男性に付きやすい。外見からは分かりにくい。食事改善をすることで比較的短期間で落ちやすい。

皮下脂肪は女性に付きやすく、内臓脂肪は男性に付きやすいというのはあくまでも傾向の話であって、もちろんどちらもついている場合も多くあります。

姿勢が悪い

当てはまる人の特徴

・猫背とよく言われる

・デスクワークが多い

・脚を組む癖がある

猫背の人はお腹の筋肉をうまく使えず、お腹に脂肪が溜まってしまいます。そのため猫背で姿勢が悪い人は、ぽっこりお腹になりやすい傾向があります。

姿勢が悪い人は、本来体を支えるために使うべき筋肉を使えていません。

そのため、筋肉ではなく骨で体を支えており、それが体の歪みにつながり、代謝が落ちています。

代謝が落ちると、その分お腹に脂肪もつきやすくなるため、姿勢は早めに改善し、ぽっこりお腹の原因を解消しましょう。

正しい姿勢へと改善して代謝upをしましょう。

ぽっこりお腹の解消法

●筋トレで腹筋を鍛える

●ダイエットをする

●筋トレで内ももの筋肉を鍛える

●ストレッチや筋トレで背中の筋肉を刺激し、鍛える

●食生活を改善する

●パーソナルトレーニングを受ける

女性なら誰しもが気になるぽっこりお腹には、様々な原因があり、それぞれ効果的な対処法が異なるもの。

まずは自分の原因を知ることが、ぽっこりお腹を改善する第一歩だと言えるので、今回紹介した原因のどれに当てはまるか考えてみてください。

筋トレやダイエットなど、どれも継続することで効果を発揮します。

すぐに効果が出て欲しいと思われるでしょうが、ぽっこりお腹解消のためには、コツコツと続けることが最も大切だと言えます。

何か気になる事があればいつでもこちらから[crick]ご相談下さいね。

あなたの冷え性の原因と対策は?

2018.10.05

だんだん秋らしく冷えてきましたが

手先や足が冷えてツライ思いなどしてはいませんか?

その原因がわかると嬉しいですよね。

対処法なども原因によって変わってきますしね🎵

てなわけで、今日は、自己診断していきましょー( ゚∀゚)人(゚∀゚ )

温めるより効果的!手足が冷える原因と、自己チェックで分かる対策方法

女性の約7割、また男性も3割以上の人が、冷えを自覚しています。

実は、物理的に温めるより、リラックスする方が冷え症に効果的な場合もあるんです。

ストレスが冷え症の原因に!?

冷え症の原因には、自律神経の乱れと、加齢ややせ過ぎによる筋肉量の減少があります。

なかでも若い世代の冷え症の原因のほとんどは、ストレスによる自律神経の乱れです。

特に、若い女性に多く見られるのは手足だけが冷たいという症状。

また、体温は平熱なのに冷えを感じる人も増えています。

それらの原因も、過剰なストレスや生活習慣による自律神経の乱れです。

こうした冷え症には、物理的に温めるよりもストレスコントロールが効果的です。

温めるだけじゃ足りないかも!

冷えタイプをチェックして、自分にあったケアをしよう

ストレスや不規則な生活、過労、睡眠不足、夏場の過剰な冷房などにより自律神経のバランスが乱れ、血行が悪くなることで冷えが症じているタイプ。

手や足先が冷えやすいのが特徴で、冷えを訴えて診察に来る8割の人はこのタイプだそうです。

ストレスを強く感じているときはリラックスをするのが1番。

リンデンやジャーマンカモミールなど、リラックス効果の高いハーブティーを淹れて、心身の緊張を解きほぐしましょう。

また、入浴やストレッチも効果的です。

秋冬は41~42℃、春夏はそれより1℃低い湯に、胸まで浸かって5分、次に首まで5分浸かるのがおすすめ。

湯に浸かっていない部分が冷えないよう、シャワーの蒸気などで浴室を温めておきましょう。

加齢とともに冷えを感じやすくなるのは、熱をつくる筋肉が衰えるため。

若くても筋肉量が少ない人ややせ過ぎの人は、基礎代謝の低下で、全身が冷えやすくなります。

食事ではタンパク質を必ず摂りましょう。

タンパク質は1日に男性は60g、女性は50g摂取したいですね。

また、手軽な筋力トレーニングを習慣にし、筋肉量を減らさないことも大切です。

体の中でも大きな筋肉がある下肢を鍛えるのが効果的。

おすすめはスクワット。

日ごろから階段を使うだけでも、よい筋トレになります。

- 肩幅より少し広めに脚を広げ、つま先は30度くらい開く。

- 脚がつま先より前に出ないよう気をつけながら、お尻を後ろに引くようにゆっくりと体をしずめる。

- 1.と2.を5~6回繰り返す。1日3回行うのがベスト!

「スパイス・3首・足湯」でポカポカに

冷え対策の基本は、とにかく冷やさない暮らしを心がけること。

冬の寒さはもちろん、夏もエアコンや冷たい飲み物・食べ物などによって冷えてしまうので気をつけましょう。

・体を温めるスパイスを活用しよう

スパイスは少量で体を温める効果を発揮してくれる優れもの。

市販のカレールーに八角やフェンネル、ナツメグ、クミンなどをプラスすると胃腸の働きがよくなり、温め効果がアップ! シナモン香るホットワインやチャイなどのホットドリンクなら、手軽にスパイスを取り入れられます。

・「首、手首、足首」3つの首を隠そう

太い動脈が皮膚のすぐ下を通っている首、手首、足首を温めることで、全身を効率よく温めることができます。

腸や子宮のあるお腹周りも大切な温めポイントです。

・冷えが強いときには足湯を

バケツなどに、三陰交(冷えのツボ)が隠れるくらいに少し熱め(40~42℃)の湯をはり、足を浸けます。

温度が下がったら熱い湯を足し、体が温まるまで続けましょう。

※中高年以上で冷え(低体温)とむくみがある場合は、甲状腺機能低下症も疑われるので受診を。

甲状腺機能が低下すると熱の産生量が下がります。

ほっと整体整骨院では、足湯や、フットマッサージなどもあります。

むくみなどには最適ですよ🎵

他にも様々なメニューがあるので、いつでもご相談くださいね((o(^∇^)o))

線維筋痛症

2018.09.28

線維筋痛症というのをご存知でしょうか?

有名なレディー・ガガの闘病中というので話題になったのを聞いた事はありませんか?

ガガさんの線維筋痛症女性に多く完璧主義は注意

「骨が裂けるような」痛みが特徴の線維筋痛症。

実は日本でも潜在的に200万人の患者がいるといわれています

米国の人気歌手、レディー・ガガさんが活動休止を発表し、「線維筋痛症と闘病中だ」と明かしたことがありましたね。

日本でも潜在的に200万人の患者がいるといわれながら、あまり知られていない線維筋痛症とは、一体どんな病気なのだろうか?

「骨が裂けるような」激しい全身の痛みが特徴

線維筋痛症とは、全身の激しい痛みが特徴的な病気だ。

痛みは急に発症し、慢性化する。患者の痛みの訴えは

「筋肉がひきつれるような」 「骨が裂けるような」

「全身をガラスの破片が巡っているような」

などと表現され、重症な場合には、「痛みで失神してしまう」

「布団が背中に当たるのが痛くて、1年も横になって眠れていない」

「ものを飲み込むと喉が痛くて食事がとれない」といったケースもあるそうだ。

筋肉は骨膜という骨の膜についていて、関節周辺の筋肉が収縮するたびに骨膜を引っ張るため、骨が裂けるような激しい痛みを感じるのです。健康な人でも似たような痛みを一時的に経験することは珍しくありませんが、それが何年も回復せず、全身に起こるのですから、非常につらい病気です

骨格筋だけでなく、内臓なども含めて、深いレベルまで全身の筋肉がけいれんのようにひきつれるため、胃腸障害や月経困難症、排尿障害、血流不全など全身に不調をきたす。

痛み以外にも、慢性的な疲労感、眠れない、しびれ、こわばり、口の渇き、頭痛、光がまぶしいなど多彩な症状が見られ、うつ病、強迫性障害など精神疾患の合併も少なくない。

男女比は1対5~8、年齢では30~50代と中高年の女性に多く、国内でも潜在的に200万人の患者がいると推定されているが、そのうち医療機関にかかっているのは5万人程度だという。

治療を受けている人が少ない背景には、セルフケアでなんとか付き合っている軽症の人も多いことや、多くの科に関わる多彩な症状が表れることからなかなか診断にたどりつかない、治療がうまくいかずに病院から遠ざかる人もいる、といったことが考えられる。

他の病気との鑑別という意味でも、各科に横断的な知識を踏まえて総合的な診断が求められる。

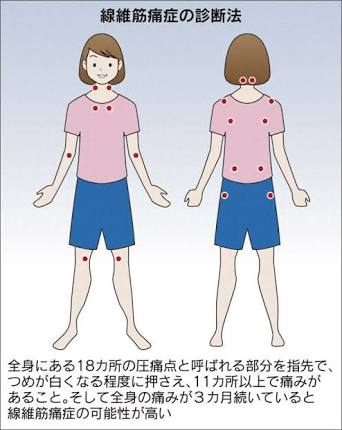

一般的に次のような米国リウマチ学会の線維筋痛症分類基準(1990年)に沿って診断されるが、2010年にも新しい予備診断基準が発表され両方の基準を参考に診断されている。

・広範囲の痛みが3カ月以上続く

・18カ所の圧痛点を指で押すと11カ所以上で激痛が走る

・原因となるほかの病気が認められない

痛み信号を増幅する脳のシステム異常

線維筋痛症の原因はまだはっきりとは解明されていないが、脳の痛みを感じるシステムに何らかの異常があるのではないかと考えられている。

痛みに対する脳の過敏性があり、その背景に中枢神経系の神経細胞の炎症があるのではないかという説が有力です

線維筋痛症の患者には、アロデニアと呼ばれる、触覚が痛覚に変わる現象が見られることがあり、ちょっとした接触、服のこすれ、気圧や気温、音や光などの外的刺激を激痛と感じてしまう。

このように痛み刺激に過敏になるだけでなく、通常では局所に限定されるはずの痛みが全身に広がる。

ということは、痛み刺激を繰り返し体験することで脳の中枢の炎症が慢性化して、入力された痛みの信号を増幅させるような指令が出されている可能性がある

発症や予後には心のクセが関係する?

線維筋痛症の発症には、2つの段階があると考えられている。

多くの場合、最初の段階として、何らかの身体的外傷(手術、事故などの外傷、オーバーワークによる肉体的負荷など)や心的外傷(虐待やショックな体験によるトラウマなど)を負っているという。

2つ目の段階が、過去の外傷からある程度経過した後に、新たな外傷やストレスが加わることだ。

それをきっかけに発症することが多く、背景には、自分の体に負荷をかけ続ける行動パターンになりやすい「過剰な几帳面さ」「強迫性」「完璧性」といった気質が関係しているという。

だからこの病気は活動性の低い人には起こりません。患者には共通して、厳しい世界で完全性を求めたり、運動などでも徹底的に鍛えるといった、完璧主義で活動性が高い一面があります

心の持ち方を含めた多面的アプローチが重要

治療は対症療法で、まずは症状に合わせた薬によって痛みを和らげる。

神経障害性疼痛(とうつう)緩和薬(プレガバリン)、抗うつ薬、抗けいれん薬などが使われる。

一時期に比べれば、何年も病名が分からず苦しむというケースは減って、早めに治療が受けられるようになってきました。しかし、薬物療法の効果は病気全体の6割くらいまで。残りの4割を埋めるには生活全般にわたる改善が関わってきます

薬以外には、運動療法や認知行動療法、リハビリテーションなどが行われる。

個人個人に合わせた多面的なアプローチが必要だ。

「運動が効果的と聞くと、休まず徹底的に頑張ってしまう人もいます。症状や背景を総合的に理解して、根本的な心の持ち方から見直していくことが大切です」

痛みの刺激が慢性的に繰り返し脳に伝達されることで、中枢の神経細胞に炎症が起きると考えると、一度痛みが出たときに放置せずしっかりケアをして、悪循環を断ち切ることが大切になる。

ケアをしないまま無理に負荷をかけ続けてしまうと、脳に痛み刺激を与え続けることになり、発症につながる。

ガガさんは病気の公表に当たって「病気の啓発と患者同士の出会いにつながることを願っている」と述べたという。

自分はこの病気ではないから関係ないと思っているあなたの中にも、頑張り過ぎる一面や

「完璧にしなければ」「もっと努力しなくちゃ」といった行動上の特性はないだろうか。

線維筋痛症という病気から、オーバーワーク、オーバートレーニングの危険性を学ぶことができる。

ときには立ち止まって自分をいたわることも大切なことだ。

たまには、自分のメンテナンスに費やすのも大事だということです。

特に長引く痛みがあったら要注意。

痛みが3カ月以上続く、徐々に強くなる、全身に広がる、一般的な鎮痛薬が効かない、といったことがあったら、早めに受診しよう。

ほっと整体整骨院 ↚crick

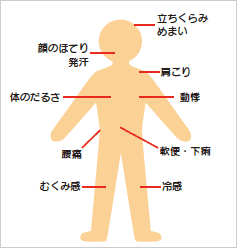

自律神経失調症は誰にでも起きる!!

2018.09.24

自律神経失調症 は誰にも起きる

苦手な上司のいる部署に異動してから下痢ばかりだったり……。

この心と体の不思議な関係を解き明かすカギの一つが、自律神経にある。

全身に張りめぐらされた自律神経をコントロールしている中枢は、脳の間脳という場所にある視床下部だ。

視床下部は、自律神経(交感神経・副交感神経)、ホルモン、免疫系などを介して内臓の働きをコントロールしている。

この視床下部のすぐ上にあるのが大脳辺縁系。

「情動脳」ともいわれ、不安、恐怖、怒りなどの感情や、本能的欲求を生じる場所だ。

そして、脳が不安やストレスを感じると、大脳辺縁系を介して視床下部に影響が及ぶ。

例えば、非常に強い不安や緊張を感じると、その『緊張信号』が視床下部に伝わって交感神経に指令を出す。

すると動悸(どうき)や発汗などが起きる。

問題は、この視床下部の調節に不調をもたらすことがあること。

ストレスが慢性的に続いたりすると、緊張信号が出っぱなしになって視床下部に負担がかかる。

次第に視床下部の働きに混乱が生じ、交感神経と副交感神経の切り替えもうまくいかなくなる。

その結果、暑くもないのに汗が出たり、動悸がしたりという自律神経失調症状をもたらすことに。

この程度の症状なら、人前で緊張したときなど誰でも経験するが、もし、長く続くようなら自律神経失調症という病気が疑われるでしょう。

「自律神経失調症」の原因は5つのタイプに分けられる

自律神経は全身に張りめぐらされ、体のさまざまな機能をコントロールしている。

一度バランスが崩れると、さまざまな不調が現れる

自律神経失調症は、発症原因もさまざまだ。

原因として5つのタイプを挙げられます。

もともと自律神経に機能異常をもたらしやすい体質や性格素因がある一方、生活習慣の乱れが関与する場合や、精神的ストレスがもたらす「緊張信号」が高まって発症する場合もある。

これら複数の原因が重なることもある。

自律神経失調症の治療は

まずは患者さんが訴える症状をもたらす別の病気がないかどうかを確かめる

原因となる病気がないとわかれば、心理療法や薬物療法を行う。

例えば、不安が強く「緊張信号」が過度に出ている場合には、患者の話を傾聴し気持ちを楽にする一般心理療法を行う。

また、自律神経の機能異常を改善する働きのある、抗うつ薬や抗不安薬などを用いる。

このほか、自律訓練法といったリラクゼーション法などを行う場合もあります。

重要なのは生活改善のアドバイスだという。

「同じ出来事でも、とらえ方次第でそれがストレスになったりならなかったりする」

考え方をチェンジする方法を学べば、つらさを軽減できるというわけだ。

自律神経失調症を原因で分類した5タイプ

① 体質が原因

もともと体質的に自律神経機能のバランスの悪い人がいる。急に立ち上がるとめまいがするといった、起立性低血圧の症状が見られる場合、このようなタイプの可能性が高い。

→軽い運動を習慣づけて自律神経機能をアップしよう

② 性格・素質が原因

神経質傾向が強い人は、完全主義的傾向が見られ、小さな事にもこだわる。体のちょっとした不調に対しても、重大な病気ではないかと心配して緊張信号が強く出る。

→考え方をチェンジして気持ちを楽にする

③ 生活リズムの乱れが原因

自律神経は約24時間の周期でバランスを保っている。

その周期の維持には睡眠、食事、運動などが関与しており、生活リズムが乱れると自律神経の中枢に過度の負担がかかる。

→毎日定時に起床し朝食をとるなど規則正しい生活を心がける

④ 身体的ストレスが原因

暑い、あるいは寒い環境で作業を続けると、体温調整のために緊張信号が過度に出続けるため、自律神経失調症が見られるようになる。

冷房の効きすぎにも要注意。

→衣服などで環境の変化にきめ細やかに対応する

⑤ 精神的ストレスが原因

不安や緊張、あるいは抑うつなどの「不快な気分」を生じるような場面が、日常生活で多く見られるような場合に、緊張信号が過度に出て、自律神経失調症となる。

→心療内科などで一般心理療法などを受けてみる

自律神経の乱れをセルフケアで整えよう

生活習慣を工夫することでも自律神経のバランスの乱れを整えることができる。

これは自分に合いそうだ、と思うものから試してみよう。

・仕事帰りに寄り道する

日常のストレス解消では、オンとオフの切り替えが重要。せっかく仕事を終えたのに気持ちがオフにならないときは「寄り道」がお薦め。カフェでコーヒーを味わったり、書店で新刊書を立ち読みしたりするだけでも、オフのスイッチになる。

・笑う、号泣する

笑いが自律神経にもたらす効果は、世界の研究で明らかにされている。おかしくて大笑いできればいいが、ニッコリ「つくり笑い」でも効果があるという。そして同様に効果があるのが泣くこと。泣くことで副交感神経が優位な状態に切り替わる。

・ウオーキングなどの運動をする

神経伝達物質のセロトニンには、副交感神経の働きを高めて自律神経のバランスをとる作用がある。

セロトニンを増やすのはリズミカルな運動で、ウオーキングがその代表だ。

それ以外の運動全般にも、終えたあとに副交感神経を高める効果がある。

・ぬるい風呂に入る

入浴には、いくつもの健康効果があるが、自律神経との関わりでいえば40℃の湯が1つの目安だ。このぬるめの湯が副交感神経を高めてリラックスさせてくれる。

30分の半身浴なら全身がしっかり温まる。入浴後は湯冷めしないうちに布団へ。

・コーヒーは控えめに

コーヒー、紅茶、緑茶に含まれるカフェインには、交感神経の活動を高める作用がある。

日中の気分転換にはいいが、自律神経失調症の人は日常的に交感神経が優位になっているので、あまり飲みすぎないように。

就寝前には飲まないほうがよい。

体のメンテナンスも大事です。

いつでもご相談くださいね。

首の痛み

2018.09.19

普段の生活でやってしまう事で首に痛みが出てしまうのです。

皆様パソコンやスマホを長時間使ってしまった後や、寝違えた時などに首が思うように動かなくなったことはないでしょうか?

首が痛いと集中力が低下して、仕事がはかどらないなんてこともありますよね。

そんな時にオススメなのがこちら!!

ツライ首の痛みを和らげる方法

頚椎が安定する枕を使う

眠っている時にも、首にはたくさんの負担がかかっています。

起きた時にズキズキ痛むなんてことをなくすため、頚椎安定型の枕を試してはいかがでしょうか。

この枕は、首の下部分を支えるように作られているものです。

これを使うことで首と背中がまっすぐになり、首の痛みを和らげるといわれています。

脱水症状にならないように

こまめに水を摂取する

脊椎と骨の間に位置する椎間板はそのほとんどが水でできているのだとか。

そのため、しっかりと水を飲んで体内の水分量を調整することで、首のトラブルを回避できるそう。1日に大きめのコップで8杯ほど飲むことがオススメ。

荷物を持つ時は必ず両手を使う

片方の腕だけで荷物を持つと、肩が不均衡になり筋肉が硬直して首に負担がかかってしまうと同メディアは伝えます。

そのため、荷物は交互に持つようにしましょう。

重いものを片方の肩だけにずっとかけているのはNGですよ。

背筋をピンと伸ばして

姿勢をよくする、知らずのうちに肩を丸めて首を曲げるような悪い姿勢になっていませんか?

この格好では、首を痛めてしまう可能性がある。背筋を伸ばして、首に負担をかけないように。

知らずのうちに肩を丸めて首を曲げるような悪い姿勢になっていませんか?

この格好では、首を痛めてしまう可能性があります。

背筋を伸ばして、首に負担をかけないようにしましょう。

パソコンの上端に目の高さを合わせる

実は気にする人が少ないのが、パソコンの画面を見る位置。

椅子が低くてパソコンの画面が高い場合、首を何時間も上向きにする必要があります。

同様に、低すぎる場合も首に負担をかけてしまいます。

これを防ぐため、画面の上端がちょうど目の高さになるようにモニターを調整してみましょう。

長時間の運転でも疲れないように

シートを調節する

長時間の運転で首や肩に痛みを感じるようなら、適切な位置にシートを調整すべきかもしれません。

また、ヘッドレストの位置が頭の中心にくるように調整するべきです。

そうすることで、車が急停止した時も首が前後に揺れるのを防ぐことができるそうです。

席に座る時はなるべくひじ掛けに手を置く

腕や首が疲れてきたら、ひじ掛けを使うタイミングかも。

ひじ掛けを使うことで腕の重量が首の筋肉を引っ張ることを防ぐのだとか。

首の痛みを直接和らげるエクササイズ

これは首が痛くなった時に、椅子に座ったままでも簡単にできるエクササイズ方法。

○右手を右耳に置きます。

○手で優しく押しながら、首にゆっくりと圧力をかけます。この時首は、圧力に抵抗するようにしてください。

○同様のことを、左手でも行いましょう。このエクササイズを5分間づつ実施。

これを続けることで、首周りの筋肉が強くなるのです!!

首の痛みを和らげるためにあごを鍛える

次に紹介するのは、あごを鍛えるエクササイズ。

首の痛みを和らげるためにはあご周りの筋肉を鍛える必要があるとか。

○背もたれがまっすぐな椅子に背中をくっつけ、背筋を伸ばします。

○まっすぐ目の前を見ながら、ゆっくりと胸の方向にあごを向けましょう。

○その姿勢で5〜10秒間保ち、頭を水平の位置に戻します。

○このエクササイズを、毎日10〜15回ほど実施。

当院では、様々なストレッチなどをご提案させて頂きます。

いつでもお気軽にご相談くださいね。